Es blutet einem das Herz als Globetrotter und „Explorer“, wenn die Bergträume des Jahres wie Seifenblasen zu zerplatzen drohen. Wenn die Welt plötzlich so ungewohnt klein und eng wird. Die Eroberung des nächsten Berges in undefinierte Ferne rückt. Und man nicht weiß, was man irgendwann auf der anderen Seite wiederfinden wird. Nichts scheint sicher im Moment. Nur eines. Die Welt wird sich verändern. Aber hoffentlich auch zum Guten in manchen Aspekten…lernen werden wir daraus mit Sicherheit…

Aber im Moment hilft nur eines….träumen…von einer Zukunft, die bald neue Abenteuer und Eindrücke bringt, und von vergangen tollen Erlebnissen. Beim Träumen versuche ich euch jetzt ein bisschen mitzunehmen….

Vor ein paar Jahren in Afrika…

Als ich – vier Wochen zuvor – in meinem Wohnzimmer vor dem aufgebauten, durchsichtigen Zelt sitze, denke ich nur: worauf habe ich mich da nur eingelassen! Ich muss verrückt sein. Ich soll die nächsten Nächte in einem Zelt auf einer Matratze verbringen – in meinem eigenen Wohnzimmer!!- anstatt in meinem kuscheligen Bett ein paar Meter weiter. Im Nebenzimmer summt leise der Generator. Der mir in der Nacht sukzessive den Sauerstoff entziehen wird. Hier, auf 50 Höhenmeter. Damit ich die knapp 6.000 Höhenmeter in wenigen Tagen vertrage.

Brav messe ich regelmäßig meine Sauerstoffsättigung und Herzfrequenz mit dem Pulsoxymeter. Zudem muss ich noch ein bisschen Eisen zuführen – wir Frauen haben es nicht leicht manchmal – aber alles beherrschbar.

In der ersten Nacht bin ich schon auf 2800 Höhenmeter „hoch“. Tagsüber gehe ich ganz normal auf 50 Höhenmetern arbeiten und zum Sport. Work low, Sleep high – muss auch gehen. Tagsüber mache ich zusätzlich Hypoxietraining mit Maske auf dem Sofa. Ich treibe mich so weit hoch wie es geht. Die letzte Nacht dieser Vorbereitung habe ich auf 6400 Höhenmetern „verbracht“. Das muss reichen.

Die Anreise hielt schon erste Herausforderungen bereit. Pilotenstreik. Unser Flug war gecancelt. Und wir mussten unbedingt irgendwie nach London kommen, um dort zu unserer Expeditionsgruppe zu stoßen. Zug war teuer und nicht per Internet buchbar. Uns blieb nur eine Option: alle geplanten Meetings für heute absagen und direkt den früheren Flug nehmen.

Im Londoner Regen konnten wir dann direkt die Qualität der Regenjacken testen. Aber das war uns egal. Morgens gegen 6 Uhr ging der Flieger. Das Bordkino mit dem Film „Lucy“ hinterließ uns eine eindrückliche Nachricht: „Euch wurde das Leben geschenkt. Macht was draus“.

Landung im Dunkeln auf dem „Kilimanjaro International Airport“. Einen kleineren Airport habe ich noch nie gesehen. Alles (Einreise, Abfertigung) findet in derselben Holzbaracke statt. Beim Aussteigen über die Treppe und dem Weg über das Rollfeld bläst uns die trockene, holzige Luft Afrikas entgegen. So also riecht Afrika. Kurz vor Betreten des Gebäudes müssen wir uns an einem Ärztespalier vorbeidrängen, der jeden einzelnen von uns genau prüfend ins Gesicht schaut und nach Anzeichen von Fieber oder sonstigen Erkrankungen sucht. Etwa 4000 Kilometer weiter westlich tobt die Ebola Seuche.

Erschöpft erreichen wir das Hotel. Die Nacht ist nicht sehr erholsam. Zu warm, zu kalt (Klimaanlage), Moskitonetz im Gesicht, Bett zu kurz. Nach dem Frühstück am Morgen geht’s für alle in den alten Toyota Bus, mit all unseren Taschen. Die anderen Expeditionsmitglieder sind Briten. Fitte Siebziger, mittelfitte Endzwanziger und alles dazwischen. Eine unterhaltsame und sympathische Gruppe, mit einer guten Prise englischem Humor. Auch unsere lokalen Guides und ein paar Träger fahren im Bus mit. Auf Klappstühlen im Gang zwischen unseren Sitzen. Das Auto wackelt stark auf diesen sumpfigen, roten Schlammstraßen. Lose Wanderschuhe tanzen über die Doppelsitze. Vögel mit langen roten Beinen, ein knallgelber Vogel und grau-weiße langhaarige Affen, die sich über uns von Baumwipfel zu Baumwipfel schwingen! Einer schaut mir direkt in die Augen. Es ist seltsam, von einem so menschenähnlichen Lebewesen genau betrachtet zu werden. Die Landschaft sieht ein bisschen aus wie in der Eifel, aber doch irgendwie afrikanisch, naß, wild, vollgewuchert. Und die Geräuschkulisse, so viele unterschiedliche Tierstimmen! Die kannte ich bisher nur von unserem heimatlichen mega Outdoorgeschäft als ambient background sound.

Die Straße wird irgendwann zu schlammig, die Reifen drehen durch. Wir müssen aussteigen und zu Fuß weiter. An der Drehstelle nehmen wir dann unser Tagesgepäck (ca. 20 kg) und die Stöcke, während sich die Träger umziehen und jeweils das fünffache Gepäck schultern. Das Verhältnis ca. 3:1 Träger:Tourist. 43 Träger für 12 Expeditionsmitglieder.

Der Aufstieg beginnt. Mitten im Urwald, auf gut befestigten Holzbohlen des markierten Weges. Moschusschweine haben kurz zuvor unseren Weg gekreuzt. Lio hat sie (bzw. die Vibration ihrer Schritte) gespürt, ich sie gerochen. Im „Waldcamp“ (auf 2700 Hm) verbringen wir die erste Nacht. Zelt beziehen, Essen. Immer desinfizieren. Unser Immunsystem ist nicht gut trainiert für diese Welt. Fließend Wasser gibt es natürlich nicht; Quellwasser wird für die empfindlichen europäischen Mägen abgekocht. Zähneputzen über Plastikschüsseln. Wir haben noch einen Sterilisator Stift (den „Steri-pen“) dabei. Schlafen in dieser Umgebung ist schwierig. Nur eine dünne Zeltplane trennt uns von einer sehr nachtaktiven und unüberhörbaren Tierwelt. Kehlige nächtliche Vogelrufe – was angeblich Affen waren. Ein Rauschen in den Baumwipfeln, ohne Wind. Dann Klappergeräusche – ich befürchtete erst, dass sich Affen an unseren Sachen draußen zu schaffen machten, aber es waren doch nur die Tellerwäscher.

Ich muß meine Packstrategie noch verbessern. Lunchbox, Regenjacke, Wasserschlauch, Reservewasser, Energieriegel, Medikamente ins Hauptfach. Fotokamera draußen. „Jambo!“ die Träger begrüßt. Ein paar Worte Suaeli lernt man in der Zeit. Im Nachbarlager der Amerikaner haben einige Jungs einen albernen Tanz aufgeführt. Das wird ihnen noch vergehen, wie wir später feststellen werden.

Wir nehmen den Weg durch die „Lemosho Glades“. Je höher wir kommen, umso niedriger werden Bäume und Büsche. Man durchquert in wenigen Tagen mehrere Vegetationszonen. Von tropisch bis hochalpin. Als der Dauerregen einsetzt, reichen die Büsche zum Unterstellen nicht mehr aus. Wir werden klatschnass.

Wir kämpfen uns den Wasserfall, zu dem der schmale Weg mittlerweile geworden ist, hoch. Zwischendrin versuchen wir mit gemeinsamem Singen „Always look on the bright side of life“ die Moral zu retten, aber auf knapp 3000 Meter geht uns auch hier bald die Luft aus, und letztlich auch beim Pfeifen. Es fängt nun richtig an zu schütten. Am Anfang nehmen wir es noch mit Humor, später kämpfen wir uns, komplett durchnässt, schweigsam die anschwellenden Bäche hoch. Bald ist die Regenjacke und auch meine Kameratasche von innen feucht. Mein Körper braucht seine gesamte Energie zum Wärmen gegen die Nässe auf. Das ist Hardcore Outdoor, gnadenlos.

Mein Körper fordert viel mehr Nahrungsenergie und Wasser ein als zuhause. Vor allem in der Kombination von Höhe und Wetter. Die Sonne kommt aber zum Glück später am Tag noch heraus, und alles kann wieder trocknen. Die Laune der Truppe im social tent ist abends im Camp bei Kaffee und Tee wieder rehabilitiert. Des Öfteren müssen wir unser Gruppenzelt aber auch gegen starke Winde verteidigen, und die Jungs heroisch die Mittelstange festhalten, bis das Zelt wieder stabilisiert ist.

In wenigen Tagen mit dem Schlamm und der Feuchtigkeit bekomme ich meine Hände gar nicht mehr richtig sauber. Mit und ohne Sanitizer. Wie ich gerade aussehe weiß ich zum Glück auch nicht. In der ganzen Zeit keinen einzigen Spiegel gesehen. Allen anderen geht es genauso. Irgendwann macht einem der Dreck an den Klamotten einfach nichts mehr aus.

Die `sanitären´ Holzbaracken für die „großen Geschäfte“, ohne Tür und von allen (Touristinnen und Trägern) gleichberechtigt genutzt, gehören irgendwann zum Alltag. Und das „kleine“ Geschäft lässt sich mittlerweile unbekümmert hinter jedem Gebüsch oder Fels machen. An manchen Stellen auch nebeneinander, beim Unterhalten.

Wir werden dazu angehalten, viel zu trinken. Zucker und Tee! „Drink – so no head-ache“ raten uns die Träger. Ich fühle mich abends k.o., aber nicht höhenkrank (auf 3900 m). Auf dieser Höhe setzen typischerweise bereits einige Symptome ein: Erhöhung der Atemfrequenz, um den höhenbedingten Sauerstoffmangel auszugleichen, erhöhter Flüssigkeitsverlust, Verminderung der Schlafqualität, Appetitlosigkeit. In größeren Höhen können zunehmend dramatischere Effekte hinzu kommen, von Benommenheit und Übelkeit bis hin zum tödlichen Gehirnödem, wenn keine ausreichende Akklimatisierung erfolgt . Bei 3000 m Höhe liegt die Leistungsfähigkeit nur noch bei etwa 85% im Vergleich zu tieferen Lagen, was natürlich individuell variiert und von vielen persönlichen Faktoren abhängig ist. Der Lead Guide will uns mit einem starken Führer „teamen“. Zu mir meinte er: „You are strong in the altitude.“ Zumindest bis jetzt komme ich gut klar mit der Belastung.

Wir nähern uns der 4000 m Höhenstufe, das nächste Camp auf 4600 Metern. Am Vorabend gab es ein „Höhenkrankheitsbriefing“. Damit alle die Symptome rechtzeitig erkennen würden. Hab in der Nacht nicht so gut geschlafen vor lauter Aufregung. Und weil ich austreten musste. Zum Glück, denn sonst hätte ich einen Wahnsinns Sternenhimmel verpasst!!

Das Tempo wird nun immer langsamer. „Pole, pole“, das raten die Guides fortwährend. Wenn man es auf den Berg schaffen will. „Pole, Pole“, immer mit der Ruhe. Die Kräfte gut einteilen.

Wir überqueren eine hohe Passage über 5000 m, bevor es nochmal etwas bergab zum Camp geht. Bis zum Gipfel sind es nur noch drei Tage.

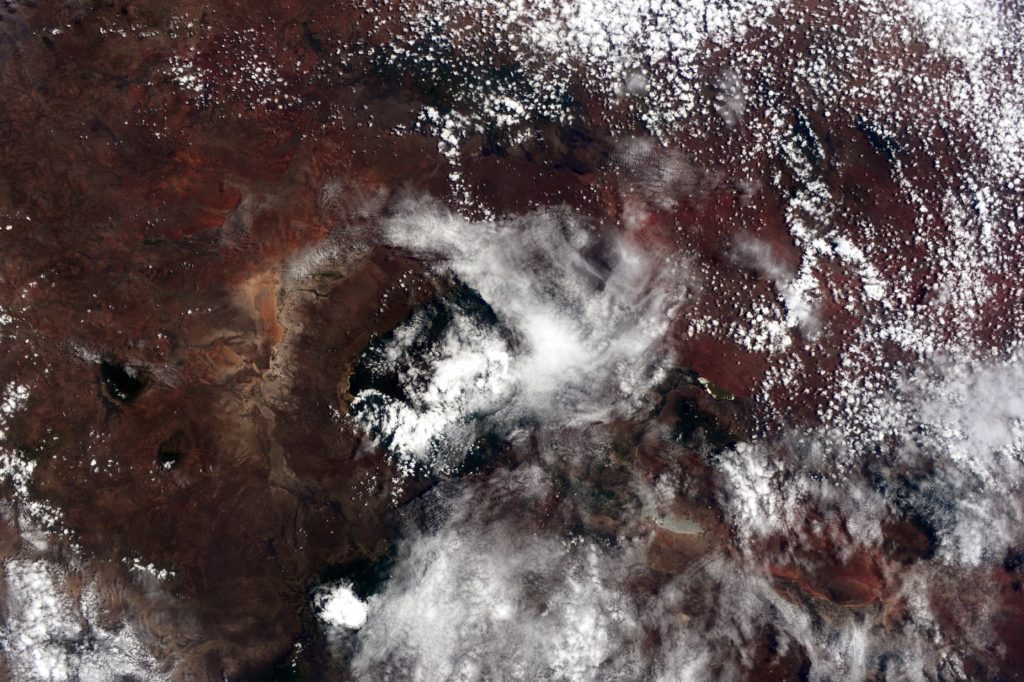

Nach der Passage des Lava Towers tauchen wir wieder ab und werden durch die Landschaft daran erinnert, dass wir eben noch nicht in den Alpen sind. Sondern auf dem schwarzen Kontinent in einer tropischen Region bei etwa 37 Grad südlicher Breite.

Nach dieser Nacht im Camp erwartet uns die nächste Herausforderung. Die schwierigste Passage der Route. Die sogenannte „Mauer“ musste erklommen werden, und zwar tatsächlich nicht nur durch Wandern, sondern kletternd. Und zwar von allen, und ohne Sicherung. Hier im „Barranco“ Camp kommen drei Routen zusammen. Ein Nadelöhr. Und eine lange Menschenschlange. Die „Wall“ flößte bereits gestern allen schon Respekt ein.

Ich wusste gar nicht, was für eine „Wall“ gemeint war (soviel zu meiner gründlichen Vorbereitung 😉 ). Egal, ich hatte Spaß dabei! Brauchte auch keine Hilfe, das sahen irgendwann auch die Träger ein, als ein Guide meinte „Just let her, she is a good climber“. Ansonsten fand ich das eher gefährlich mit so vielen Leuten an der Wand. Und auch all die Träger, die sich mit dem schweren Gepäck immer vorbeiquetschten! Von unserer Truppe musste einer nach unten evakuiert werden. Unser erstes Höhenopfer.

Oben angekommen, ist erst mal Pause angesagt. Von einer deutschsprachigen Expeditionsgruppe in der Nähe hören wir „Zickezackezickezacke heu heu heu!“ – unsere Träger fragen mich, was das bedeuten würde. Und ob ich lieber bei ihnen wäre. Äh, nein.

Oben bietet sich ein spektakulärer Blick in die weite Landschaft und auf den etwas niedrigeren Nachbarvulkan Meru. Normalerweise wird der zum Akklimatisieren vor dem Kilimanjaro bestiegen.

Wir meistern den Weg zum vorletzten Camp in bester moralischer Verfassung. Und erwartungsvoller Vorfreude. In zwei Tagen geht’s zum Gipfelsturm. Wir werden es schaffen.

Wir kommen zum vorletzten Camp (3980m) mit einem wunderbar weiten Blick in die Ebene. Der Gipfel greifbar nah – und dennoch scheint er immer noch weit weg. Alle Gruppen sind hier. Sitzen in den Startlöchern.

Und wir nutzen den guten Spirit zu einer Runde „Mountain Yoga“ – ich habe noch nie Yoga gemacht, und mache einfach alles nach. Tat alles ein bisschen weh, aber wir waren zumindest eine gute Unterhaltung für das Camp. Die Träger (und alle anderen Campbewohner) beobachten uns amüsiert. „They loved your Yoga!“ wird uns später zugetragen.

Kommen Mittags am letzten Camp „Barafu“ (auf 4640 m) an. Die Vorbereitung auf den Gipfelsturm stehen nun im Vordergrund, das schließt auch die Klamottenstrategie mit ein. Wetterprognose wie immer: „We don´t know! Make sure you have rainjacket in pocket. And sunscreen.“ Der Wetterfrosch taugt hier nichts. Abendessen um fünf Uhr Nachmittags. Sollen nur ausruhen, schlafen. Kamera noch mit Solarpanele laden. Füße tapen. Eine gespenstische Stille im Camp. „We will wake you up at 11 pm“ – Frühstück kurz vor Mitternacht zum Gipfelsturm. Das Zeitfenster zum Loslaufen, wenn das Wetter es erlaubt, liegt zwischen Mitternacht und ein Uhr morgens. Wir haben unsere Sauerstoffsättigung mit dem Pulsoxy gemessen. Meine lag kurz vor dem Aufstieg bei 74%. Eigentlich ein Fall für die Einlieferung in eine Klinik. Aber mir geht es gut. Messfehler? Anpassung? Mein größeres Problem ist eher eine schwierige Entscheidung: soll ich für den Gipfeltag eine zweite Wasserflasche oder die große Kamera einpacken? Beides zusammen ging nicht. Ich entscheide mich für die Kamera. Ich will coole Fotos. Das wäre mir später fast zum Verhängnis geworden.

Es geht pünktlich um Mitternacht los. Die Guides und Träger verteilen sich jeweils hinter einen Gast. Hinter mir ist dann aber irgendwie doch keiner. Der Blick zum Berg ist beeindruckend. Man sieht den Gipfel selbst in der Dunkelheit zwar überhaupt nicht, aber dafür eine lange Lichterkette, die sich mit kleinen Lücken langsam hochbewegt. Wie eine Feuerschlange. Eine Prozession von Bergpilgern, auf dem Weg Gott zu begegnen. Bei den Lichtern ganz weit oben bin ich mir nicht mehr sicher, ob es Stirnlampen oder schon die Sterne sind.

Im Licht unserer eigenen Stirnlampen steigen wir langsam den felsigen, schmalen Weg hinan. Der Himmel ist klar und mondlos. Ein toller Blick in die Ebene, die Lichter von Moshi in weiter Ferne. Es ist kalt. Ein Guide meinte „This is not a cold mountain. The wind is the problem“. Wir verlieren mittwegs ein weiteres Mitglied an die Höhe, sie wird von einem Guide runter zum Camp gebracht. Von den Amerikanern oder den Deutschsprachigen hören wir auch keinen Mucks mehr.

Der Anstieg durch die Kälte wird zunehmend anstrengender. Dazu der steile Weg, der Wind, die Höhe und die Müdigkeit. 7-8 Stunden sollte der Aufstieg insgesamt dauern! Ein Fuß vor den anderen setzen. Ein sehr langsames Tempo. „Pole, pole“, aber nicht nur deswegen. Die Gruppe vor uns ist sehr langsam. Zu langsam für mich, besonders in dieser Kälte. Ich werde nicht richtig warm, meine Beine schmerzen vor Kälte. Ab 5000 m wird es immer unangenehmer. Zwischen 2 und 4 Uhr morgens ist es am kältesten, mit Windchill um die -25 Grad C! Nun bekomme ich richtig Probleme mit meiner Oberschenkelrückseitenmuskulatur, die in der Kälte zu krampfen beginnt. Ich kann nichts dagegen tun. Irgendwann baue ich tänzelnde Bewegungen in meine Schritte ein, um meine Muskulatur warmzubewegen. „You are dancing up the mountain“ meint ein Träger amüsiert. Langsam stellt sich auch Kopfschmerz und leichte Benommenheit ein. Die Höhe erwischt mich also doch noch.

Keiner der Guides achtet auf mich, die haben sich alle auf die anderen Mädels (und ein paar Jungs) verteilt. Denen geht es deutlich schlechter als mir. Es ging mir ja immer gut, keiner schien sich da Sorgen zu machen. Das hatte ich jetzt davon. Mir ist zwischenzeitlich kurz elend, ich bekomme leichte Panik, denn ich kann mich weder bücken noch stehenbleiben, ohne Krämpfe zu riskieren. Und das wollte ich unbedingt verhindern. Pausen waren deswegen der Horror!

„Make sure your water does not freeze.“ riet mir ein Guide noch vor dem Aufstieg. „Often People don´t make it to the summit because they run out of water!“ Als ich an meinem Camelbag-Wasserschlauch ziehen will, kommt kein Wasser mehr heraus. Das Wasser im Schlauch, trotz meiner Einpackbemühungen, ist gefroren! Das auch noch! Ich frage den nächsten Träger in meiner Nähe, ob er Wasser für mich hat. Er gibt mir bereitwillig seine Flasche. Desinfizieren steht akut nicht mehr zur Debatte. Es muß weiter gehen. Einmal tief durchatmen, wieder besser. Es dauert aber auch nicht mehr lange, dann zeigt sich endlich ein zarter Lichtstreifen an Horizont. Lio: „Schau mal, die Sonne kommt!“ Endlich Wärme in Aussicht! Licht war schon immer eine starke Hoffnungsquelle. Es war wunderschön!

„Stella Point“ (auf 5756 m), der erste offizielle „Gipfel“ (unterer Kraterrand), bei dessen Erreichen der Kilimanjaro als bestiegen gilt, ist nicht mehr weit. Man kann bereits die ersten Schemen des Berges erkennen. Schnee, Steine, Geröll, und unendliche Weite um einen herum. Inzwischen habe ich einen ausgewachsenen Kopfschmerz. Mein Körper scheint sich der unbekannten Höhe wohl sehr bewusst. Durch das Rumtänzeln habe ich viel Energie verbraucht. Und vielleicht zu wenig getrunken, weil ich dafür immer die Flasche aus dem Rucksack operieren musste. Wir erreichen „Stella Point“gleichzeitig mit den ersten Sonnenstrahlen. Es war erhebend, gleichzeitig aus der Dunkelheit und ans Ziel zu kommen.

Von „Stella Point“ aus stand aber noch der letzte Aufstieg entlang des Kraterrandes zum „Uhuru Peak“ bevor. Und dieses letzte Stück, diese letzten 200 Höhenmeter, war nochmal sehr hart! Schwere Beine, Kopfschmerzen, Benommenheit. Weiterkämpfen. Andere übergeben sich. Ich ziehe die Luft durch meine zusammengebissenen Zähne und kämpfe mich hoch. Dennoch verpasse ich nicht, mir die Umgebung gut anzuschauen. Da sind sie tatsächlich, die berühmten Gletscher des Kilimanjaro! Unwirklich und faszinierend gleichzeitig. Stolz packt mich. Ich habe es fast geschafft. Ich bin hier!

Der relativ kurze Weg am Kraterrand entlang zum „Uhuru Peak“ wirkt länger als er ist. Die Gletscher glänzen in der Ferne blau-grün und feucht. Wir sind aber nicht in deren Nähe gekommen, es gibt keinen sichtbaren Weg dorthin. Die Gletscher der Kilimanjaro schrumpfen. Aber nicht, weil sie in der Wärme auftauen, denn hier oben ist es permanent unter Null Grad. Der Wind trägt jedoch viel Schnee und Eis ab und es kommt nicht ausreichend Niederschlag nach.

Uns kommen einige Bergsteiger entgegen, die von anderen gestützt werden. So wollte ich die Tour nicht beenden, auf gar keinen Fall!

Aber irgendwann ist auch diese Strecke geschafft. Wir sind auf dem höchsten Punkt des Kilimanjaro! Wir sind nicht die einzigen am „Uhuru Peak“! Dennoch. Wir stehen hier, auf dem Dach Afrikas, auf 5895 m über dem Meer! Was für ein Triumpf, trotz aller Müdigkeit!Bei strahlend blauem Himmel auf dem Gipfel und Nebel in der Ebene kommen wir uns vor, als würden wir aus einem Flugzeug über die Wolken blicken. Es ist der beste Tag! Laut Logbuch ist es 8:22 Uhr.

Wir verbringen etwa eine Stunde auf dem Gipfel, beglückwünschen uns, machen Fotos und trinken Lio´s Chartreuse. Eine Tradition. Bei anderen fließen Tränen der Freude und Erschöpfung.

Wir haben es gemeinsam geschafft. Nun stand der Abstieg an. Und der Gipfel würde sich bald mit weiteren Bergsteigern füllen.

Meine Kopfschmerzen und Krämpfe lassen langsam nach. Laufen das Geröll halb hüpfend, rutschend hinunter. Einer aus meiner Gruppe fordert mich scherzhaft heraus: „I challenge you with the monocycle to run down the hill“. Das „Monocycle“ war die rollbare Trage mit Rad zur Bergung von Menschen vom Berg, die es nicht mehr aus eigener Kraft schaffen. Bestimmt ein eher unangenehmer Krankentransport. Ich lehne lachend ab.

Die Kopfschmerzen bleiben noch eine ganze Weile. Dazu meine Knie, meine Beine und mein Rücken. Zeit für die erste Schmerztablette auf dieser Reise. An einem Tag 1200 Höhenmeter auf und 3000 m wieder absteigen ist sportlich. Im letzten Camp nur geschlafen. Morgen stehen die finalen vier Wanderstunden dieses Abenteuers an.

Wir sind fasziniert von der Botanik, besonders von den Riesenfarnbäumen. Wieder springen die Affen über unsere Köpfe hinweg wie die Eichhörnchen in unseren Wäldern. Wir nehmen schweigend langsam und jeder für sich, Abschied von dieser Welt.

Langsam kommen wir von dem weichen Waldweg auf einen Schotterweg. Man hört ungewohnte Geräusche. Motorgeräusche anstatt Vögel und Affen. Die Zivilisation ist jetzt nicht mehr weit. In der Ferne können wir schon die Busse riechen und dann sehen, bereit, die Touristen wieder auf ihre Hotels in „unserer echten Welt“ zu verteilen. Es kommt uns allen nach dieser außergewöhnlichen Zeit an diesem Berg sehr surreal vor. Wir sehen uns auf den letzten Metern gegenseitig etwas ratlos an. Kein Weg mehr zurück.

Hier am Ausgang verabschieden wir uns von unseren Guides und unseren Trägern. Es war ein tolles Erlebnis, nicht nur körperlich und landschaftlich, sondern auch kulturell. Zu Gast sein zu dürfen hier in dem schwarzen Afrika, das ich noch nicht kannte, und viel gelernt zu haben, auch über die hiesigen Menschen.

Wir haben alle unsere Schmerztabletten und Medikamente, unsere Wanderstöcke, Wandersocken und sogar meine Nike Free Schuhe an die Jungs hier verschenkt. Auch dem Träger, der mir seine Wasserflasche geliehen hat, gebe ich etwas. Die können es hier gut brauchen.

Thomas, unser Lead Guide, steigt gute 60-80 Mal auf den Kilimanjaro – pro Jahr! Und das seit über 30 Jahren! Was macht so ein Bergführer überhaupt, und wie schafft er sowas? Darüber berichte ich bald.

Tansania, 2015

Alle Bilder : Nora Petersen, CC BY SA 4.0

Kommentare von Nora